各種手続・助成金Procedure

研究助成 Q&A

1.応募資格について

Q:共同研究者も応募資格を満たしていることが条件でしょうか?

Q:共同研究者も会員である必要はありますでしょうか。

A:共同研究者に関する規定はありません。その他応募資格については下記をご確認ください。

Q:対象は、研究機関に所属する研究者でしょうか。医療機関に勤務する看護職でも申請可能でしょうか。

A:申請条件を満たしていれば問題ございません。

◆挑戦的課題研究助成◆

Q:応募者の該当条件には、大学院生またはポストドクターとありますが、大学院生かつ助教(特任助教含)のような場合は本助成金に応募してもよいでしょうか?

A:挑戦的課題研究助成への申請は可能です。申請時に大学院生の証明をアップロードしてください。

Q:大学院研究生は対象に当てはまりますか?

A:本助成の対象は、大学院生とポストドクターとなります。大学院研究生は正規の大学院生とは異なりますので、この助成の対象とはなりません。 なお、本学会の研究助成には『正会員(除く大学院生・ポストドクター)が研究を行うための指定課題研究助成』もありますので、対象条件をご参照ください。

Q:日本に在住して研究活動に従事しているのと同時に、海外の大学院の博士課程に在籍しております。その場合は、大学院生・ポストドクターのカテゴリでの申請は可能でしょうか。

A:申請可能です。大学院生として証明できるものを申請時アップロードしてください。

Q:今年3月に博士後期課程を単位取得退学し、今年博士号を取得しましたが、今は有給の研究職には就いていません。招聘教員(無給)という肩書はありますが、この場合には、研究助成の応募は「大学院生・ポスドク(挑戦的課題研究助成)」以外のものに応募することになりますか?

A:大学院生やポストドクターには該当しません。もう一方の【指定課題研究助成】の対象条件をご参照ください。

https://www.jans.or.jp/procedure/subsidy/designated-topics/

Q:現在ポストドクターで、来年の4月以降に身分がポストドクターでなくなる可能性があります。その場合でもこちらの研究助成に応募することはできますでしょうか?

A:本助成は次年度の実施でありますが、申請時現在での資格での申請となります。研究の実施可能性を踏まえ応募を検討してください。

2.申請方法について

Q:申請フォームでの【現状や課題】や【方法】の部分で引用文献を記載すべきかと思いますが、字数の制限のため、申請内容を充実させると引用文献箇所および詳細を記載することが難しいです。引用文献の記載方法についてはどのように記載すべきか規定や前例等はありますか?

A:特に規定はありません。制限文字数内で簡潔にご記入ください。

◆挑戦的課題研究助成◆

Q:学生証などの提示が必要とのことですが、ポスドクであればどのようなものを提示すれば良いでしょうか?修了証明書でもよいでしょうか?

A:ポストドクターであれば、大学に依頼して取得した証明書(形式自由)を申請時にアップロードしてください。なお、博士後期課程修了証明書はポストドクターの証明にはなりませんので、ご了承ください。

3.研究費について

Q:研究費の使途に所属機関の間接経費(一般管理費、オーバーヘッド等)を計上することは可能でしょうか?また、可能な場合、上限などはありますでしょうか?

A:原則として、他の助成金同様、所属機関の規則に則り計上してください。学会として上限は設けておりません。

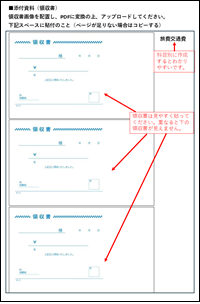

Q:採択後について申請代表者の所属機関にて取り纏めての収支報告提出となりますか?また、報告時に貴機関への領収書原本の提出は必要となりますか?

A:助成金の対象は会員個人としており、申請や報告書類は個人が作成し提出することになります。また、領収書は原本の提出を原則としていますが、他の助成との合算処理の場合や大学や施設側で原本が必要な場合は、事前に本会に相談の上、「写し」を提出してください。

Q:研究に必要な備品を購入した場合、所属機関の帰属となりますか?

A:助成金の会計処理を行う個人または所属機関の帰属となります。

Q:所属する大学院では博士論文を製本して指導教授や審査員に渡しておりますが、この場合、製本費は対象経費として記載が可能でしょうか?

A:指導教授や審査員に渡す博士論文の製本費に関しては、学位取得のための手続きの一環であり、いわゆるアカデミックな研究プロセスでの必要費用(研究遂行や翻訳、投稿費用など)からは外れ、本助成の趣旨には合わないため、支出できません。

Q:共同研究者がいますが、その研究者に分配したい場合、どのようにすればいいでしょうか。採択後に各大学に分配するのか、研究代表者が一旦、全額いただいてから代表者の大学から共同研究者の大学に振り込みとなりますか?

A:「研究代表者が一旦、全額いただいてから代表者の大学から共同研究者の大学に振り込む」となります。

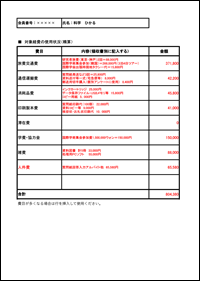

Q:費目について、学会参加費はどこに記載すればよいでしょうか。もしくは学会参加費は捻出できないのでしょうか。合わせて学会参加の際の交通費も予算として組めるのでしょうか?

A:学会参加費は対象経費計算表に「会費」の費目を設定してご使用ください。交通費は「旅費交通費」の費目で使用していただいて構いません。参加予定の学会の開催期間が研究助成期間内であることに留意してください。

Q:日本看護科学学会の正会員の年会費は助成金の対象になりますか。

A:本研究助成は日本看護科学学会の正会員が対象となっておりますので、正会員の年会費は助成金の対象とはなりません。

Q:研究助手としての人件費雇用は予算から出せますでしょうか。

A:「人件費」として計上可能です。

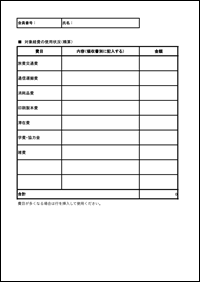

Q:対象経費計算表について、例えば旅費や謝金等が全体の何割以内等の計算表の計上における規定はございますか?

A:特に規定はありません。

Q:助成金で研究に使用する機器(パソコンなど)の購入や英文校正料、論文掲載料に使用は認められておりますでしょうか?

A:特に使用内容に関する制限は設けておりません。

Q:事務費、謝金、交通費、宿泊費などに規定はあるのでしょうか。

A:所属機関の規則や社会通念上問題のない範囲で計上してください。

なお、移動に関する航空券はエコノミークラス、新幹線など鉄道の場合は指定席が基本となります。

もし、上位の席を使用した場合、例えば鉄道のグリーン席使用の場合は、指定席料金のみが助成金対象となります。

Q:助成金の使途と報告(精算)時に関し、注意すべきことはありますか。

A:

① 個人口座への振り込みによる実施の場合

使途について、精算時に証拠書類として添付いただく必要があるので、助成金の使用の場合、領収書は必ず取得、保管のうえ、精算時に完了報告書に添付いただくようお願いします。精算は電子での報告となります。

② 大学など所属先への振り込みによる実施の場合

大学などに依頼して購入される場合、精算時に大学などの帳簿のみを添付されて報告される場合がありますが、できる限り帳簿だけではなく、使途のわかる納品書や請求書、領収書の写し(コピー)をお手元に保管いただき、精算時に完了報告書に添付いただくようお願いします。精算は電子での報告となります。

なお、上記①も②の場合も研究が終了し精算時に助成金の残金が生じた場合、1円でも返金いただくことになります。

残金は本会指定の口座にお振込みいただくこととなり、振込手数料はご負担いただいております。煩雑な事務処理を伴うため、助成金は計画通り執行してくださいますよう、強く要請いたします。

精算の報告に関しては以下をご参照ください。

4. 報告義務について

Q:日本看護科学学会、研究助成セッションの登録はどのようにしたらよいでしょうか。また、参加費はかかりますか。

A:報告該当年の学術集会運営事務局より指定演題登録の案内をいたします。期日までにご登録をお願いいたします。学術集会の開催は研究助成期間終了後となりますので、学術集会参加に懸かる経費はご自身でご負担ください。

5.その他

Q:研究を実施した際に知的財産権(特許等)が発生した場合、発明者側の帰属となりますか?

A:助成対象研究の内容は当学会の学術集会にて発表いただきます。 従いまして、抄録等の著作権は当会に帰属されます。知的財産権(特許等)は本会には帰属しませんが、所属機関の帰属となるか個人の帰属となるかどうかについてはご自身でお確かめください。

Q:将来的に指導教授や分野の教員を共著として論文化する場合、分野の教員は研究分担者として記載できますか?それとも、大学院生の研究テーマには研究分担者として記載できないでしょうか?

A:当該研究に従事する者であれば記載可能です。

Q:助成金の倍率は例年どの程度でしょうか?

A:助成金決定者のページをご参照ください。

Q:申請しましたが、キャンセルや辞退はどのようにしたらよいでしょうか?

A:速やかに日本看護科学学会事務所( office@jans.or.jp )までご連絡ください。採択決定後ですと、予算や委員会・理事会開催時期の都合上、次点の方が助成を得られないことがございます。また、助成中止届のご提出が必要となります。

Q:研究計画の見直しが必要となりました。延長は可能でしょうか。

A:やむを得ない延長と判断された場合は延長が可能です。計画の見直しが発生した場合、速やかに日本看護科学学会事務所( office@jans.or.jp )までご連絡ください。延長が可能な場合、研究助成計画変更届を提出して頂きます。